Введение

Современная транспортная геотехника как наука, представляющая собой синтез знаний в области инженерной геологии, механики грунтов, проектирования дорожных конструкций и геотехнологий, претерпела значительные изменения по сравнению с той областью знаний, которая зародилась более 50 лет назад, сформировавшись под влиянием двух академических направлений – почвоведения и горного дела. Последние представления позволяют определять для каждого слоя грунтов величины, адекватно характеризующие их жесткость, прочность, предварительное напряжение, водопроницаемость, реологические свойства и анизотропию. Набор параметров для геотехнических расчетов может включать более 30 величин!

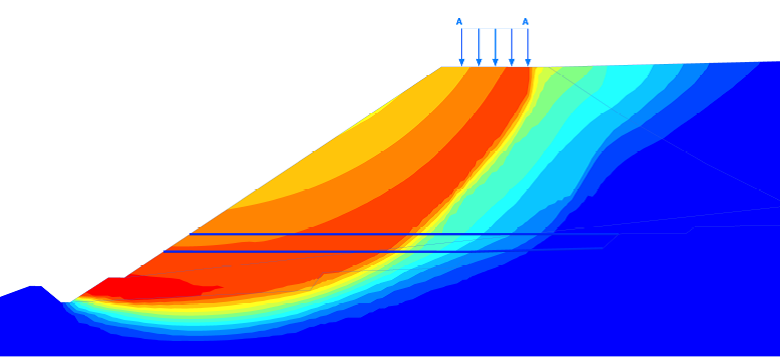

На сегодняшний день в мировой практике проектирования транспортных сооружений появились мощные геотехнические программные комплексы (Plaxis, Phasa2, Z-Soil и др.), работающие на основе численного моделирования (МКЭ - метод конечных элементов) и позволяющие решать различные задачи (рис. 1). Например, определять величину осадки с учетом взвешивающего действия грунтовых вод; учитывать в расчетах наличие существующего земляного полотна и его консолидированного основания при уширении и увеличении размеров насыпей; определять возможность быстрого и медленного возведения насыпей; вычислять коэффициент стабильности слабых оснований земляного полотна и водопропускных труб во времени; оценивать общее состояние сложных склонов, с большим количеством различных противооползневых сооружений (например, олимпийские объекты в Сочи). С помощью таких программ можно осуществлять контроль расчетов по инженерным методам (методы предельного равновесия) устойчивости земляных сооружений, в том числе на слабых основаниях, а также армогрунтовых подпорных структур, выполнять динамические (сейсмические) и фильтрационные расчеты и пр. Считается, что численный анализ более достоверный в случаях учета геосинтетических армирующих прослоек.

Рис. 1 Пример программы численного моделирования Plaxis

С другой стороны, методы лабораторных испытаний также не стоят на месте, и возможности современных приборов позволяют получать характеристики более точно и полно. Таким образом, имеются все возможности для расчетов и проектирования сооружений, работа которых будет надежной и безопасной.

Современные геотехнические программные комплексы используют для расчетов модели грунтов, которые позволяют максимально реалистично описать их поведение при нагружении и разгрузке. Это позволяет рассчитывать устойчивость и осадки насыпей без искусственного разделения основания на зоны по характеру деформаций (по оси – трехосное сжатие, под откосной частью – простой сдвиг, за пределами подошвы – трехосное расширение). Однако для применения современных программных продуктов необходимо использовать новейшие достижения механики грунтов и приборы для лабораторных и полевых исследований.

Транспортная геотехника помогает проектировщику принять правильное обоснованное расчетами решение, основанное на результатах инженерных изысканий. Сложностей здесь много, отчасти они связаны с большим «простоем» в развитии Механики грунтов и Инженерной геологии, что привело к появлению в нормативных документах новых и, на первый взгляд, не совсем понятных показателей. Так, например, в ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости» появились новые термины: недренированная прочность; пиковый угол внутреннего трения; критический угол внутреннего трения; угол трения при остаточной прочности; компрессионный модуль деформации; одометрический модуль деформации (последние два термина, с точки зрения русского языка – одно и то же). В действительности, это все было известно еще в советское время, однако эта информация является заимствованной из-за рубежа и не всегда понятной проектировщикам из-за недостатка литературы на русском языке.

В последнее время значительное развитие получили методы полевых испытаний, позволяющие путем погружения зондов и приборов получать необходимые геотехнические параметры на месте. Несмотря на наличие нормативной базы и длительного опыта применения полевых методов в нашей стране, существуют сложности, препятствующие более широкому применению этих методов. Прежде всего, это отсутствие новых (за последние 20 лет) руководств или методических пособий, которые позволяли более полноценно интерпретировать результаты измерений. Современное состояние развития приборов позволяет получать большое количество различных результатов, однако на практике этого не происходит. Например, по данным статического зондирования принято определять границы слоев грунта и оценивать несущую способность свай, а между тем этот метод позволяет определять прочностные и деформационные характеристики [7].

Кроме того, в мировой практике для грунтов, характеризующихся сложным поведением, принято устраивать экспериментальные площадки. Наблюдения, измерения и моделирование грунтов на таких площадках ведутся на протяжении более пятидесяти лет, а их результаты представляют большую практическую и научную ценность. Стоит сказать, что в геотехнике сегодня не существует универсального подхода к интерпретации лабораторных и полевых данных для оценки несущей способности сооружений на слабых грунтах. Однако несомненная польза от наблюдений на экспериментальных площадках заключается в стимулировании развития методов анализа и корректировки численных моделей.

Самой представительной в мире базой по наблюдению за осадками зданий считается организованная ведущими российскими геотехниками из Санкт-Петербурга (ГК «Геореконструкция»). По результатам наблюдений установлено, что метод послойного суммирования имеет погрешность около 30% [5]. А последние данные для Исаакиевского собора, обобщающие большой накопленный опыт, свидетельствуют о его незатухающей во времени осадке (так называемой вековой ползучести), скорость которой составляет 0,7 мм/год [1]. В этом отношении показательным является пример аэропорта Кансай (Япония), территория которого (размером 4 км на 1,2 км) представляет собой намывное сооружение. Учитывая то, что будущий остров будет проседать, первоначально его насыпали на 30 метров над уровнем моря. За первые 5 лет искусственный остров просел на 8 метров, что намного превысило расчетные величины инженеров, планировавших это суперсооружение. Расчет был выполнен только на фильтрационную осадку, а ползучесть грунта учтена не была. В настоящее время осадка продолжается с меньшей интенсивностью (менее 7 см в год) [6].

Это реологические свойства грунтов, называемые ползучестью и описываемые вторичной консолидацией. Учет этой особенности в расчетах возможен в программах численного моделирования, но для этого необходимы соответствующие консолидационные испытания. В практике бывает так, что при имеющихся консолидационных испытаниях нет возможности использовать их в расчетах. Причина заключается в том, что испытания производятся при нагрузке, значительно отличающейся от расчетной (от веса насыпи), что связано с отсутствием практики совместной работы изыскателей и проектировщиков на этапе составления технического задания для изысканий.

Независимое развитие оборудования для испытаний грунтов способствовало тому, что их результаты интерпретируются различными методами – аналитическими, численными, по эмпирическим зависимостям (например, испытания сдвигомером-крыльчаткой базируются на теории предельного равновесия, а штамповые тесты – на теории пластичности). Это приводит к получению отличающихся друг от друга результатов. Например, сравнение значений недренированной прочности по данным испытаний девятью методами [4] показало, что минимальное значение (0,14 кПа) было получено при тестировании на одноосное сжатие, а максимальное (0,34 кПа) – при испытании на сжатие в условиях плоской деформации. Таким образом, был получен большой разброс важной величины, позволяющей определять устойчивость насыпей при быстрой отсыпке. Если же данные лабораторных испытаний сравнить с полевыми, расхождение результатов будет еще больше (до 6 раз) [4]. Стоит отметить, что понятие недренированной прочности включено в ГОСТ 12248-2010 как сопротивление недренированному сдвигу, однако использование этого показателя в практике расчетов затруднено в связи с недостаточным объемом информации о применимости. В действительности значение недренированной прочности, которое получают по результатам трехосных испытаний или при использовании крыльчатки, представляет собой прочность грунта при полном водонасыщении. Этот показатель применяется для проверки быстрого возведения насыпи, а трудности его восприятия связаны с устоявшейся в нашей стране теорией «плотности-влажности».

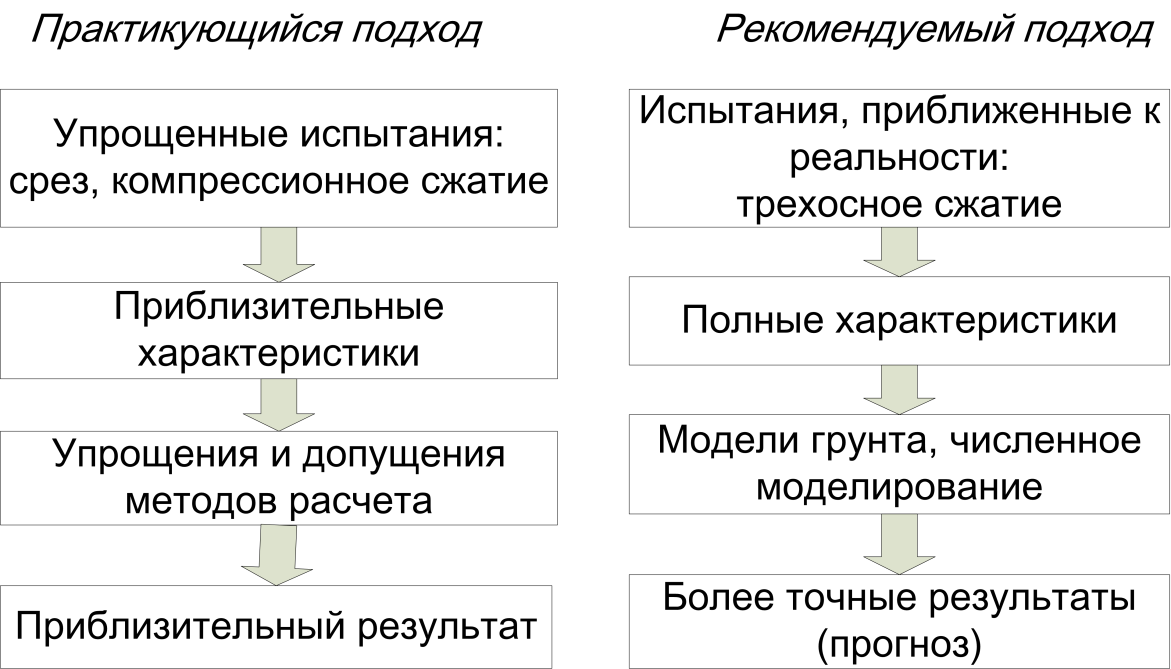

Все это свидетельствует о насущной необходимости дальнейшего развития и совершенствования методов определения характеристик грунтов. И если в новейшей мировой геотехнической практике, вооруженной современными приборами и компьютерными программами и развиваемой ведущими мировыми специалистами, существуют такие недостатки, то что можно сказать о состоянии этого вопроса в нашей стране? Для нас стало нормой принимать табличные значения. В лучшем случае проводятся компрессионные испытания, реже – тестирование в приборе одноплоскостного среза. Но даже при имеющихся перечисленных испытаниях результаты носят скорее приблизительный характер (рис. 2). Но даже в тех случаях, когда имеются результаты трехосных и консолидационных испытаний, при расчетах становится ясно, что сотрудники лабораторий при их проведении не имели представления о том, для чего они выполнялись, т.е. основная проблема заключается в отсутствии прямой связи между геологами и геотехниками (проектировщиками-расчетчиками).

Рис. 2 Принципы взаимосвязи результатов лабораторных испытаний и геотехнических расчетов

В связи с отсутствием (на момент создания) доступной и мощной новейшей вычислительной техники все принятые в нашей стране методы обработки результатов лабораторных испытаний и построенные на их основе методы расчетов используют теорию полных напряжений, что связано со сложностями определения порового давления и, соответственно, эффективных напряжений.

Развитие компьютерных технологий позволило объединить разные подходы – и на основе совместного учета полных и эффективных напряжений были разработаны широко известные и продвинутые модели, реализованные в программах численного моделирования. Теория совместного расчета была впервые предложена в 1968 году и получила название «Механика грунтов критических состояний» (Critical State Soil Mechanics – CSSM) [4]. В ее основе лежит модель К. Терцаги, в соответствии с которой выделяют полные и эффективные напряжения, различающиеся на величину порового давления. В нашей стране была принята упрощенная модель, основанная только на полных напряжениях, – модель «плотности – влажности» Н.Н. Маслова.

При проектировании насыпей на слабых водонасыщенных грунтах необходимо выполнять оценку стабильности сооружения путем проверки устойчивости при быстром возведении, и в случае медленной отсыпки. Принятая методика расчета базируется на теории «плотности-влажности» Н.Н. Маслова. В этом случае величиной меры консолидации является не поровое давление, а влажность, а определение порового давления не требуется, это обстоятельство предопределило практическое преимущество применения указанного подхода.

Однако применение некоторых положений этой теории на практике невыполнимо. Речь идет о расчетах быстрого и медленного возведения насыпей на слабых водонасыщенных основаниях, для чего необходимо иметь зависимость прочностных характеристик от влажности. В действительности достаточно трудоемкие и длительные испытания не выполняются, что приводит к невозможности производить расчеты в соответствии с «Пособием по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах» [3].

Заключение

Сложившаяся в нашей стране обстановка в области взаимодействия инженерных изысканий и проектирования транспортных сооружений, связанная прежде всего с приостановкой развития строительной сферы после распада Советского Союза и с другими более современными проблемами, приводит к снижению качества изысканий и проектных решений, а соответственно, к снижению надежности построенных объектов.

Одними из общих путей решения связанных с этим проблем являются проведение курсов повышения квалификации сотрудников проектных и изыскательских организаций, а также обеспечение их нормативно-технической литературой, обобщающей последний мировой опыт. Инженерно-технический отдел группы компаний «Миаком» принимает самое непосредственное участие в этом процессе и надеется на поддержку в этом отношении со стороны других организаций, небезразличных к судьбе транспортной отрасли Российской Федерации.

Список литературы

1. Васенин В.А. Оценка современных вертикальных движений земной поверхности для целей определения устойчивости исходных пунктов нивелирной сети г. Санкт-Петербурга и определения длительных осадок зданий и сооружений // Развитие городов и геотехническое строительство. 2012. № 14. С. 37–59.

2. Методические рекомендации по применению георадаров при обследовании дорожных конструкций. М.: Росавтодор, 2003. 37 с.

3. Пособие по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах. М.: Минтранс России, 2003.

4. Mayne P.W., Coop M.R., Springman S., Huang A.B., Zornberg J. State-of-the-art paper (SOA-1): Geomaterial behavior and testing // Proceedings of the 17-th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ICSMGE, Alexandria, Egypt, 2009. Rotterdam, the Netherlands: Millpress/IOS Press, 2009. V. 4. P. 2777–2872.

5. Улицкий В.М., Шашкин А.Г., Шашкин К.Г. Гид по геотехнике (путеводитель по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям) / ПИ «Геореконструкция» – СПб. 2010. – 208 с.

6. Федоренко Е.В. Вавринюк Т.С. Современное представление о геотехнике применительно к расчетам аэродромных конструкций. Airports International, выпуск №3, март 2014.

7. Болдырев Г.Г. Полевые методы испытаний грунтов (В вопросах и ответах) – Саратов:РАТА., 2013. – 356 с.

Комментарии

"Рис. 2 Принципы взаимосвязи результатов лабораторных испытаний и геотехнических расчетов" - рисунки и рассуждения красивые и правильные.

Только нет основного, а именно денег.

1. Во сколько раз увеличатся затраты на изыскания? И если мы говорим про реальную жизнь, не забудем и косвенные затраты уже не просто на гать, а уже вменяемую насыпь для той дорогой установки с дорогущим датчиком порового давления…

2. Какую сотую долю реально сэкономит это уже при строительстве той же насыпи на болоте. Именно в реальной жизни, а не рассуждениях. И если в конце этих супер-изысканий и моделирований оптимальным окажется та же стабилизация буросмесительным методом, которую было решено применять изначально.

по п.2. все достаточно неоднозначно... вот пример из реальной жизни: серьезная стройка, подрядчик - иностранная компания. Наняли профессионалов-геотехников (тоже иностранных) для пересчета запроектированных конструкций в целях экономии - опытным строителям сразу проектные решения показались подозрительно дорогостоящими. Дополнительно произвели выборочные изыскания с полным комплексом исследований (фирма Fugro, если это о чем то Вам говорит). Используя эти полноценные данные и современные возможности программных комплексов пришли к выводам, что перезапасы огромные...

Думаю, если бы проектировщик на самой ранней стадии обсуждал вместе с геологом, что ему нужно получить (с пониманием, что и как потом придется рассчитывать), то изыскания были бы ОПТИМАЛЬНЫМИ, как по затратам так и по результатам. Тот же георадар позволяет оптимизировать размещение скважин.

А по факту сейчас встречаются такие ситуации, когда изыскатели выполнили для торфа трехосные, полевые (крыльчатка) и срезовые испытания, а проектировщик сказал: торфа мало, сделаю выторфовку. А под торфом суглинок текучий, для которого КД-характеристики (стабилизированные), т.е. при таком многообразии результатов, выполнить расчеты нельзя...

Так что экономия - это вопрос неоднозначный...

По п. 2 - все верно, но на серьезных стройках часто не так.

Если бы проектировщик обсуждал с геологом..., если бы изыскания выполнялись в два этапа, а не один....

Понимаете, деньги на изыскания закладываются на этапе, когда трасса только намечается. Ну кому в голову придет, что там торфа 10 метров, а не 5. Что под торфом еще 6 метров ила. Что чтобы достать дна ила нужна другая техника и пионерная насыпь метров 3..., а не изыскания с плотика жалким мотобуром. Нужно менять не только систему проектирования, но госзакупок.

Да, хотелок у проектировщика вагон и маленькая тележка, особенно для моделирования в том же Плаксисе, и не только моделирование в стабилометре, но и зондирование с датчиками порового и прессиометр... Однако часто это требуется только для красивых (пусть и правильных) картинок.

Авторизоваться